多くの婚活業者・ネットのアフィリエイトサイトは結婚の都合の悪い真実を隠したまま「独身の老後は悲惨!孤独死!いそいで婚活しましょう!」と奨めてきます。

これらはほぼ詐欺師のポジショントークですので騙されないようにしてください。

これから婚活を考えている方は、まず事実をしっかりと理解した上で、本当に結婚が必要なのかどうか冷静に考えることが大切です。

実は…結婚相談所は金の無駄!

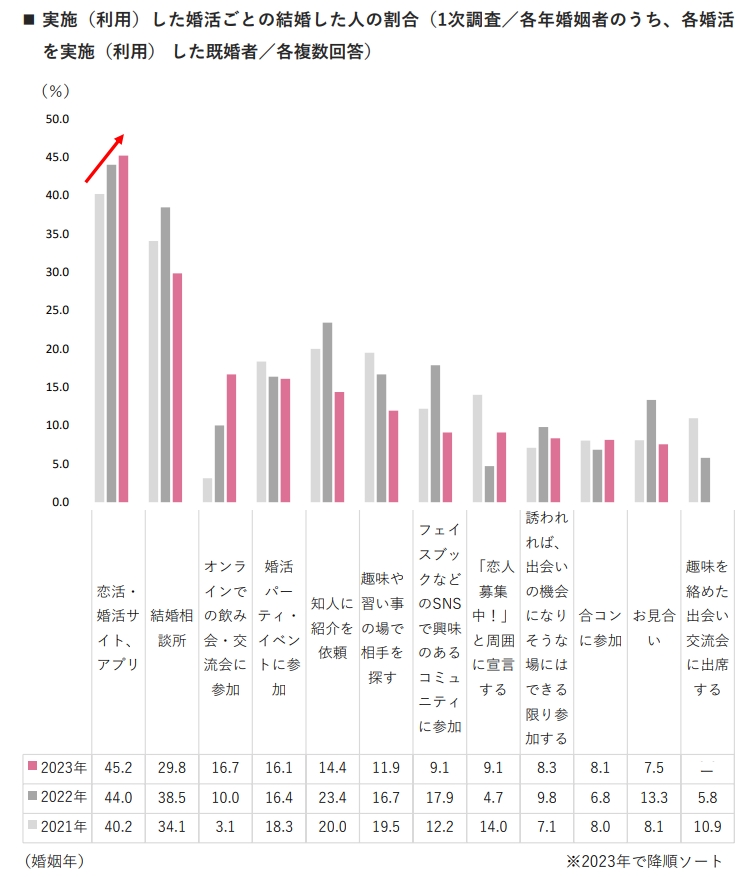

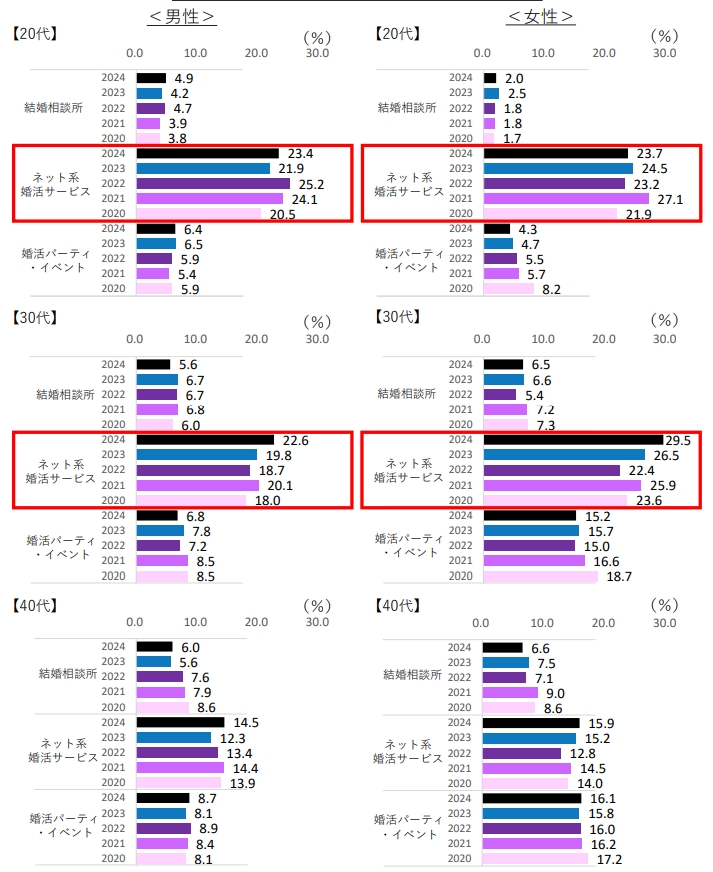

実は今、結婚相談所の利用者が激減しています!以下の理由が原因とされています。

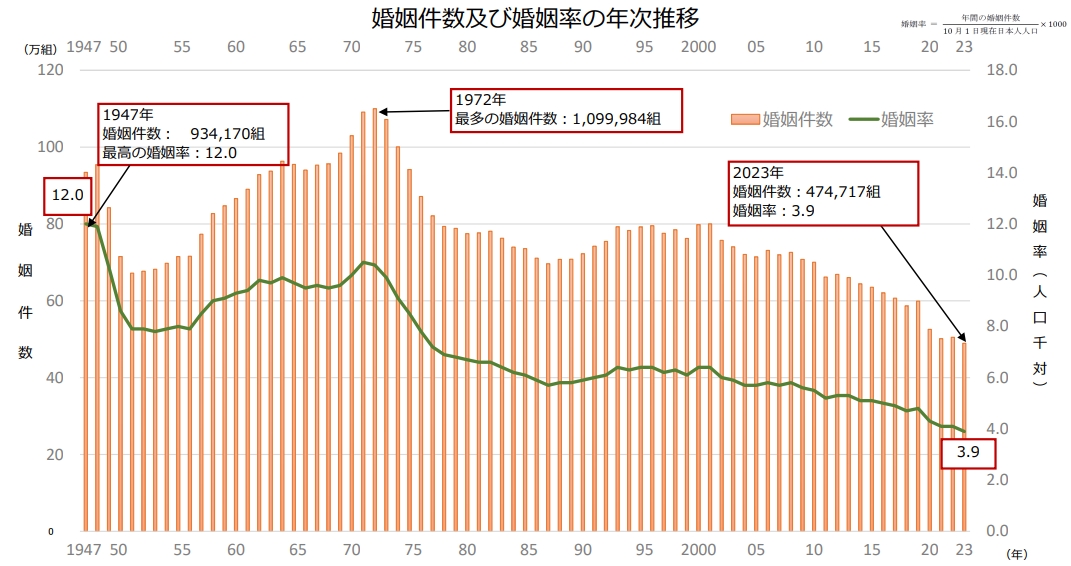

・結婚自体をしない人が増えたこと

・マッチングアプリが出会いの第一選択肢になったこと

引用元:株式会社リクルート https://www.recruit.co.jp/

引用元:株式会社リクルート https://www.recruit.co.jp/

しかし、私はそれだけではないと考えています。

結婚相談所の利用者の口コミが悪すぎるのです。多くの消費者が、結婚相談所は値段が高いだけの粗悪なマッチングアプリサービスに過ぎないと気が付いたのが大きいでしょう。

インターネットとSNSの普及により、企業の不祥事や問題行為は瞬く間に世間に広まる時代となりました。かつては企業の不正や不適切な対応は、新聞やテレビなどの従来メディアで報道されない限り、一般市民の目に触れることは少なかったのです。

しかし今や、一人の消費者が企業の悪質な対応や商品の欠陥についてSNSで投稿すれば、それが数時間のうちに数万、時には数百万人の目に触れることも珍しくありません。「炎上」と呼ばれる現象は、まさにこうしたSNSの特性を象徴するものといえます。

さらに重要なのは、スマートフォンのカメラ機能により、誰もが簡単に写真や動画を撮影・共有できるようになったことです。店舗での不適切な対応や、商品の品質問題なども、その場で証拠として記録され、即座にネット上で拡散される可能性があります。

以下の掲示板サイトなどを見ると、結婚相談所業界が以下に価値を提供していない時代遅れの業界なのかよくわかります。

もはや「ホンモノの結婚相談所」しか生き残れない時代なのです。

結婚相談所のサービス品質は、運営会社や担当カウンセラーによって大きく異なります。中には、過度な営業圧力をかけたり、非現実的な成婚率を謳ったりする事業者も存在することは否めません。

以下のような実際の婚活アドバイザーの本音の声に耳を傾けることが大切です。

婚活手段を選ぶ際は、自身の価値観や経済状況、希望する支援レベルなどを総合的に考慮することが重要です。マッチングアプリや街コン、友人の紹介など、結婚相談所以外にも様々な出会いの機会があります。特に注目すべきは、どの婚活方法を選んでも、最終的な結婚の決定権は個人にあるという点です。結婚相談所は出会いのきっかけを提供するサービスであり、結婚を保証するものではありません。

したがって、婚活方法の選択は、十分な情報収集と比較検討を行った上で、自分に最適なものを主体的に選ぶことが賢明です。基本的に高額な結婚相談所というサービスは使うメリットがありません。どうしても結婚相談所を利用する場合は、カウンセラーの質が高い相談所を選びましょう。

カウンセラーの質が高いオススメの結婚相談所

入会してはいけない結婚相談所

結婚して子供を産んで家庭を作ったら幸せになれると思ってませんか?

「結婚したら幸せになれるはず!」

このように考えて婚活を始める人がいますが、多くの場合はフォーカシング・イリュージョンです。フォーカシング・イリュージョンとは認知バイアスの1つで、ある特定の要素や側面に注目することで、その要素が人生の満足度や幸福度に与える影響を過大評価してしまう傾向を指します。

特に「独身だけど何となく人生がパッとしない…」「漠然と将来が不安…」という心理状態で婚活を始める人は危険です。

現状の不満→「結婚したら何か変わるハズ」という根拠の無い思い込みで、「何か行動しなきゃ!」と婚活を始めており、冷静な判断ができていない場合が多いのです。

当たり前の話ですが、婚活が成功して結婚したとしても、3人に1人は離婚します。

冷静な判断ができていない人ほど、自分に都合の悪い可能性を考えず、都合の良い夢ばかり見る傾向にあります。婚活してる時点では「自分が離婚する可能性」なんて考えてすらいないのです。

また、結婚後に離婚にならなかったとしても「幸福」とは限りません。日本人は不幸な結婚生活でも「子どもがいるから…」などの理由で離婚しない(離婚できない)と考える人も多いのです。

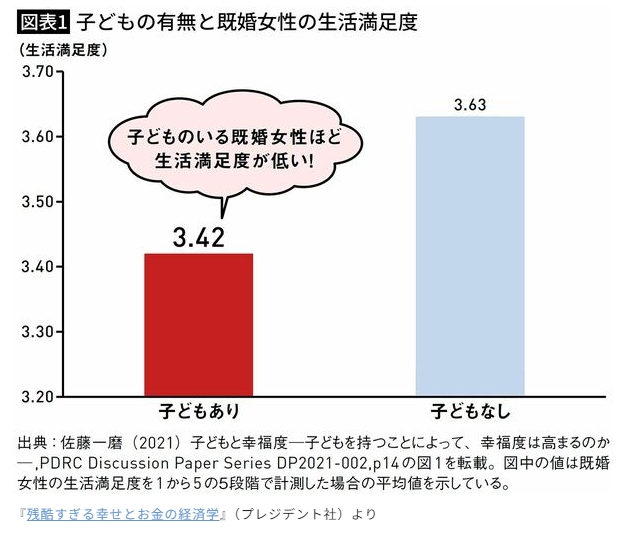

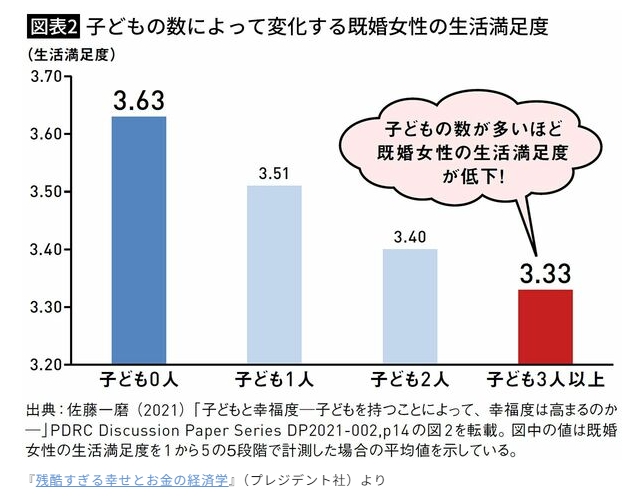

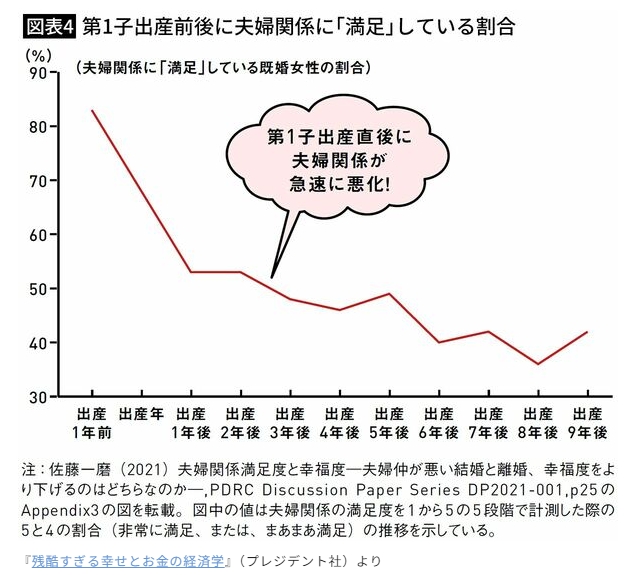

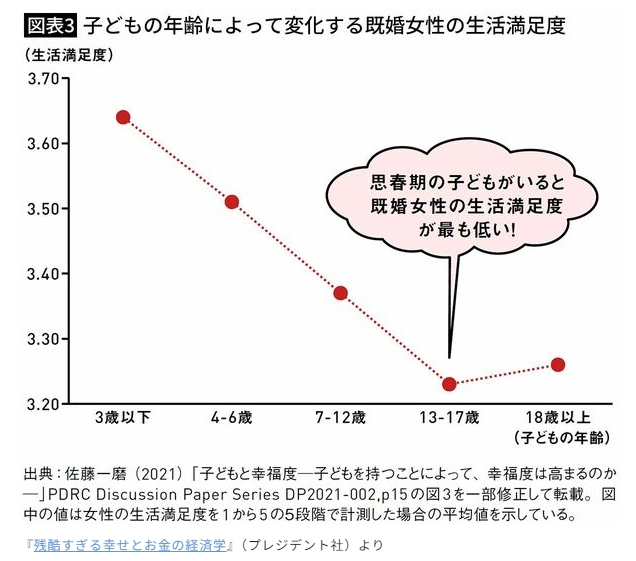

実は結婚して子供を産んだ女性が不幸になっているという研究結果があるのをご存知でしょうか?

引用元:プレジデント ウーマン https://president.jp/articles/-/75832

引用元:プレジデント ウーマン https://president.jp/articles/-/75832

引用元:プレジデント ウーマン https://president.jp/articles/-/75832

引用元:プレジデント ウーマン https://president.jp/articles/-/75832

社会学研究において、人生の選択と幸福度の関係性について、様々な調査が行われています。特に注目すべきは、従来の「結婚・出産=幸福」という単純な図式が、必ずしも現実を反映していないという発見です。

例えば、いくつかの研究では、女性の幸福度と育児負担の関係性について、予想外の結果が示されています。子育ての責任が増えるにつれて、特に女性の場合、仕事とプライベートの両立の難しさやメンタルヘルスの課題が顕著になるというデータが報告されています。

このような研究結果は、人生の選択肢を考える上で重要な示唆を与えてくれます。結婚や出産は、人生の選択肢の一つではありますが、それが唯一の、あるいは必然的な幸福への道筋というわけではないのです。

個人の幸福は、様々な要因によって形作られます。キャリア、趣味、人間関係など、人生には多様な充実の形があります。重要なのは、社会的な期待や固定観念にとらわれることなく、自分自身の価値観に基づいて人生を選択していくことではないでしょうか。

ライフスタイルの選択において、客観的なデータや研究結果を参考にしつつ、自分自身の望む人生のかたちを慎重に考えていくことが大切です。誰かの理想や期待に応えるのではなく、自分らしい幸せの形を追求することが、現代を生きる私たちには求められているのかもしれません。

結婚して子供を作ることは、もう「当たり前」ではない。

「いつかは結婚して子供を作るのが普通のことでは?」

「親が結婚しろ結婚しろって言うから…」

このように考えて義務感から婚活を始める人もいます。昭和の田舎の価値観ですか?と言いたくなります。

まず、そもそも結婚(法律婚)という考え方自体が時代遅れになってきています。

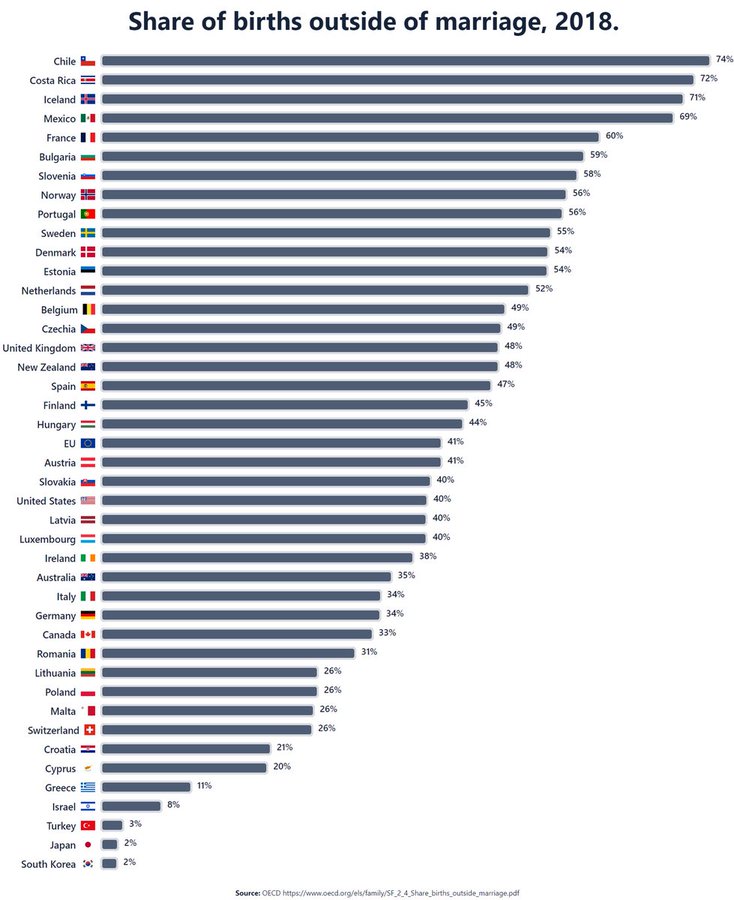

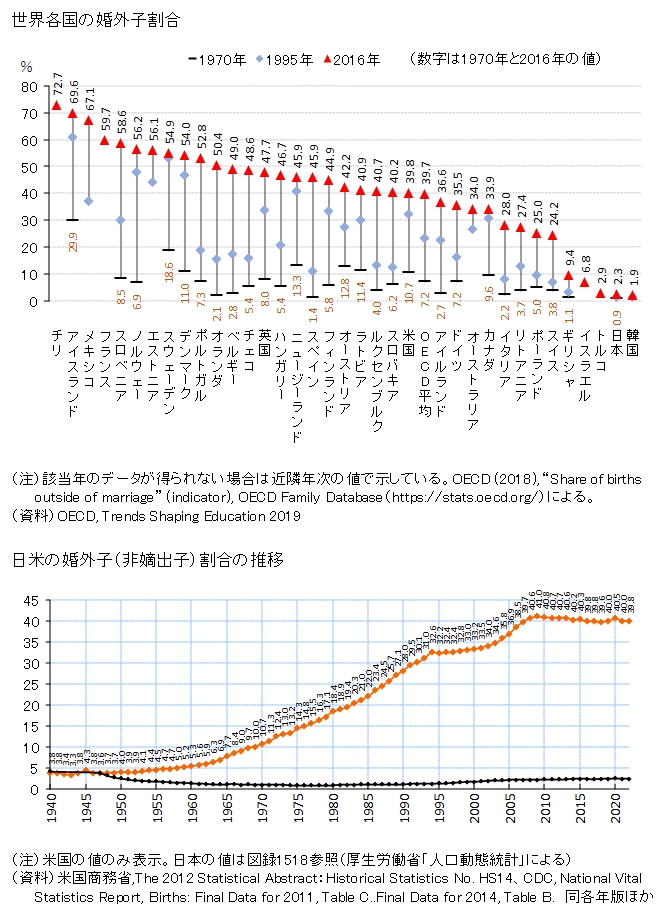

世界では事実婚+婚外子が当たり前になってきており、未だに「結婚するのが普通」と言っているのは日本や韓国など、ごく一部の遅れている国だけなのです。

引用元:OECD https://www.oecd.org/

引用元:社会実情データ図録 https://honkawa2.sakura.ne.jp/1520.html

現代のパートナーシップと家族形成に関する世界的な潮流は、大きな転換期を迎えています。

欧米諸国を中心に、法的な婚姻関係にとらわれない多様な形の家族のあり方が一般化しており、事実上のパートナーシップや婚姻外での出産が自然な選択肢として受け入れられています。

一方で、東アジアの一部地域や中東の特定の国々では、依然として伝統的な法律婚が社会規範として根強く残っています。しかし、これは必ずしもグローバルスタンダードを反映したものとは言えないでしょう。

特筆すべきは、現代社会における「結婚」と「出産」の概念が、互いに独立した人生の選択として認識されつつあるという点です。

かつては不可分と考えられていたこの二つの選択肢は、今や個人のライフプランにおいて別個の決定事項として扱われるようになっています。このような考え方は、より柔軟で多様な生き方を可能にする新しい社会の価値観を反映していると言えるでしょう。

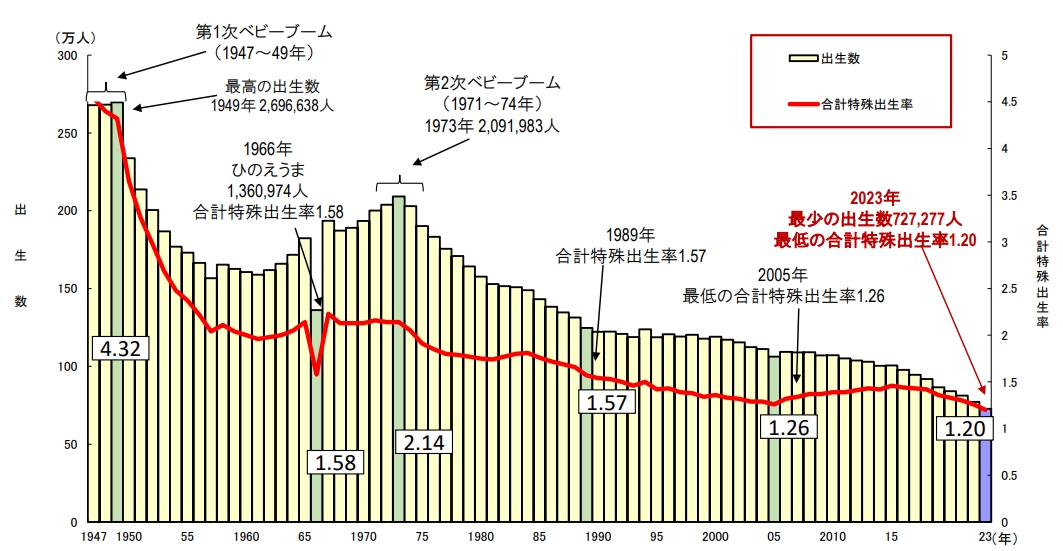

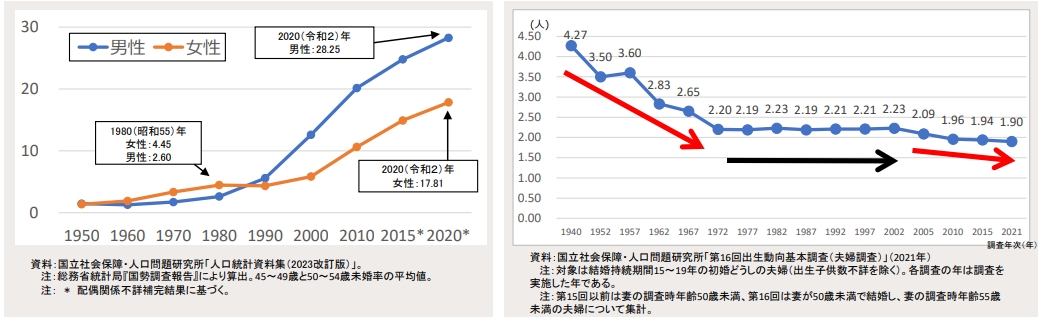

また急速に非婚化・少子化が進んでいることも考慮すべきでしょう。

これから先の時代では独身世帯が4割に達すると予想されています。もはや、結婚して子供を産み家庭を作ることは当たり前でも何でもないのです。

引用元:こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/

引用元:こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/

引用元:こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/

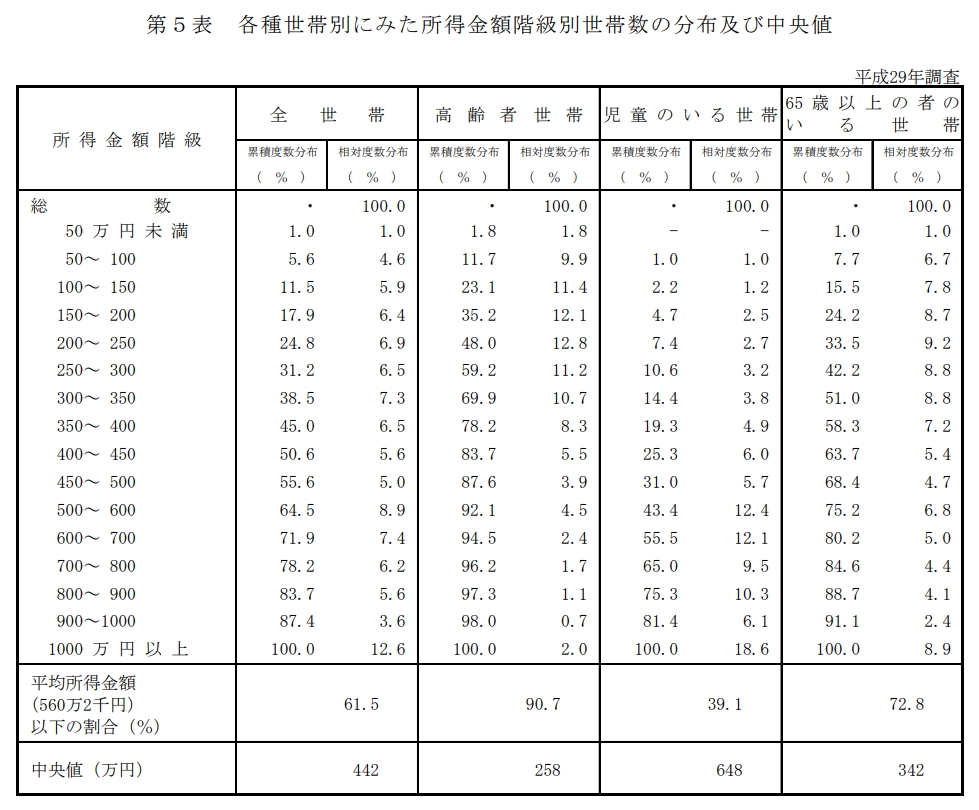

現代では富裕層しか子供を作っていないというのも、特筆すべき傾向でしょう。

統計データを見ても、児童のいる世帯は所得金額階級が高い世帯に異常に偏ってきています。子どもを産み育てることは、もはや当たり前のことではなく、金持ちの道楽になってきているのです。

引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/

引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/

現代社会における生き方の多様化は、かつての「標準的な人生設計」という概念を大きく変容させています。特に、結婚や出産に関する価値観は劇的な変化を遂げており、独身者の割合が将来的に4割に達すると予測される状況は、この変化を如実に表しています。

かつては結婚し、子どもを持つことが人生の重要な通過点として捉えられ、それを逸脱することは社会的な異質性を感じさせるものでした。しかし、現代では個人の選択の自由が重視され、結婚や出産は数ある選択肢の一つとして位置づけられるようになっています。この変化の背景には、経済的な要因、価値観の多様化、そして個人主義的な生き方の浸透があります。

経済面では、終身雇用制度の崩壊や非正規雇用の増加により、従来型の「男性が家計を支える」という家族モデルが成立しにくくなっています。また、女性の社会進出や高学歴化に伴い、キャリア形成を重視する傾向が強まっており、必ずしも結婚や出産を優先させない選択をする人々が増えています。

また、現代社会では個人の幸福や自己実現が重視される傾向にあります。趣味や学び、旅行、友人との交流など、人生の楽しみ方は多岐にわたり、必ずしも家族形成を通じた幸福追求だけが選択肢ではなくなっています。独身であることは、もはやネガティブな意味合いを持つものではなく、むしろ自由な生き方の象徴として捉えられることも少なくありません。

さらに、テクノロジーの発展やソーシャルメディアの普及により、人々のコミュニケーションや関係性の形も変化しています。物理的な家族の形成に頼らずとも、充実した人間関係を築くことが可能になり、精神的な充足を得られる機会が増えています。

一方で、このような変化は社会システムの再考を迫るものでもあります。従来の社会保障制度や税制は、核家族を前提として設計されているケースが多く、独身者の増加に対応した制度設計が求められています。また、高齢化が進む中で、家族に頼らない介護や支援の仕組みづくりも重要な課題となっています。

このような社会変化は、必ずしもネガティブなものとして捉える必要はありません。

むしろ、多様な生き方が認められ、個人が自分らしい人生を選択できる社会への転換として理解することができます。結婚や出産という選択肢を否定するのではなく、それらを含めた様々な生き方の中から、個人が自由に選択できる環境を整えていくことが重要です。

今後は、独身者と既婚者が共存し、それぞれの生き方を尊重し合える社会の構築が求められます。そのためには、従来の価値観や制度を見直し、多様な生き方に対応できる柔軟な社会システムを整備していく必要があります。また、独身であることを選択した人々が、社会的な不利益を被ることなく、充実した人生を送れるような環境づくりも重要です。

「結婚しなくちゃ!」と親や他人から言われて焦る必要は全くないのです。大切なのは、周りの雑音は無視して、あなた自身が本当に結婚したいのかどうかなのです。

結婚や出産が「当たり前」ではなくなる社会は、一見すると不安定に感じられるかもしれません。しかし、それは同時に、個人の意思と選択が尊重される成熟した社会の証でもあります。

今後は、このような社会変化を前向きに受け止め、すべての人々が自分らしく生きられる社会の実現に向けて、具体的な取り組みを進めていくことが求められています。